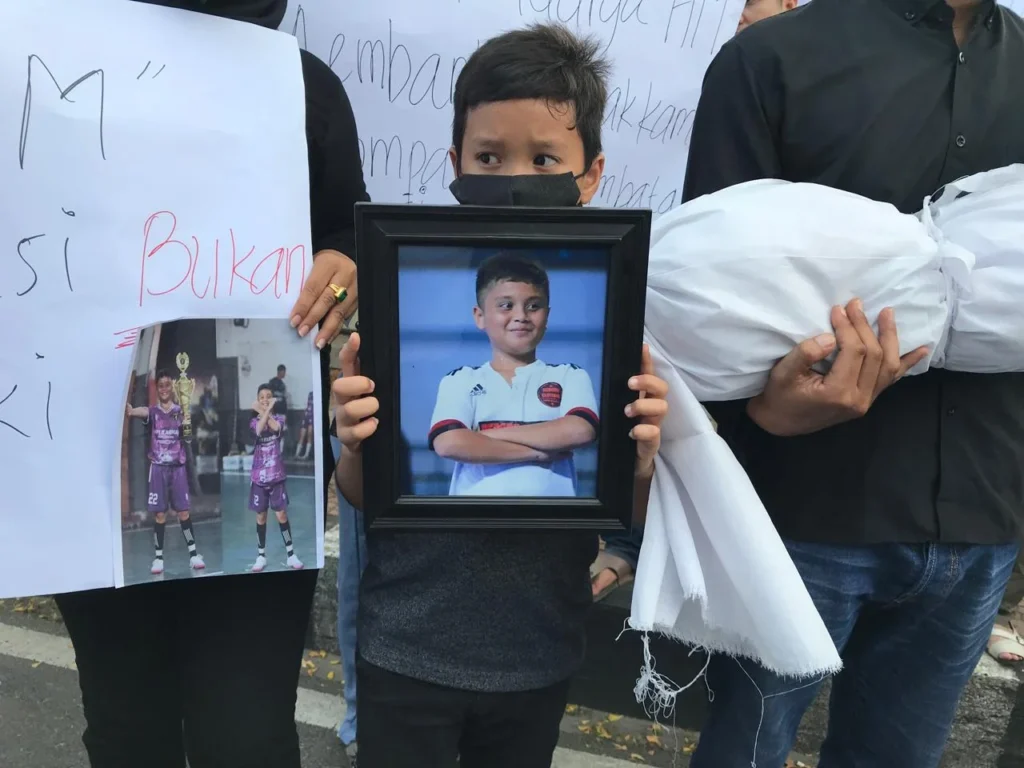

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Sebanyak 17 anggota Direktorat Samapta Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) diduga kuat melakukan kekerasan dan penyiksaan membabi buta terhadap anak berstatus pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) bernama Afif Maulana (13) hingga berujung kematian pada Minggu (9/6/2024).

Hal tersebut disampaikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada Kamis (27/6/2024). Mengacu pada hasil investigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Afif Maulana meregang nyawa setelah diduga mendapat berbagai tindakan penyiksaan serius oleh anggota Sabhara yang tengah berpatroli menggunakan motor dinas berjenis KLX pada Minggu (9/6/2024) sekitar pukul 03.30 WIB.

Akibatnya, Afif Maulana ditemukan mengambang dalam kondisi tak bernyawa di bawah jembatan aliran Sungai Kuranji, Jalan Bypass kilometer 9, Kota Padang.

Pada saat ditemukan, korban Afif Maulana dalam kondisi luka lebam di bagian pinggang sebelah kiri, lebam di bagian punggung, lebam di bagian pergelangan tangan dan siku, pipi kiri membiru, dan luka yang mengeluarkan darah di kepala bagian belakang dekat telinga. Tidak hanya itu, enam tulang rusuk korban patah dan paru-parunya robek.

Tak hanya Afif Maulana, penyiksaan juga dilakukan terhadap lima orang anak dan dua orang dewasa berumur 18 tahun.

Temuan LBH Padang, korban yang mayoritas terdiri dari anak-anak ini mengalami penyiksaan serius dengan cara dicambuk, disetrum, disuruh berjalan jongkok dan berguling-guling hingga muntah, dipukul menggunakan rotan atau manau, ditendang saat berkendara bahkan langsung ke tubuh korban, serta mendapatkan sundutan rokok.

Bahkan keterangan lain yang didapatkan, adanya tindak kekerasan seksual berupa memaksa ciuman sejenis. Setelahnya mereka dipaksa membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan yang dituduhkan.

Terhadap peristiwa tersebut di atas, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian berpandangan sebagai berikut:

Pertama, Mengecam keras tindakan anggota Polda Sumbar yang melakukan penyiksaan terhadap sejumlah anak yang salah satunya berujung kematian. Tindakan ini merupakan bentuk penyiksaan tidak manusiawi, serta merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), yakni menimbulkan rasa sakit dan penderitaan fisik yang parah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk menghukum korban atas suatu tindakan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukannya, serta dilakukan oleh otoritas resmi, dalam hal ini anggota polisi.

Bahwa tindakan penyiksaan hingga meninggal dunia yang dialami Afif Maulana terjadi karena tidak adanya pengawasan atau kontrol dari lembaga peradilan (judicial scrutiny) atas upaya penangkapan oleh polisi.

Padahal, hadirnya badan peradilan seketika setelah polisi melakukan penangkapan sangat penting guna menguji sah atau tidaknya proses penangkapan tersebut. Sepanjang konsep habeas corpus ini tidak dilaksanakan dengan maksimal, kasus penyiksaan akan terus terjadi. Wacana pemasangan body camera di seragam polisi yang diusulkan oleh Kompolnas pun tidak cukup untuk menjamin tidak ada lagi kasus-kasus seperti yang dialami Afif Maulana, sepanjang belum ada pengawasan yang mumpuni oleh lembaga peradilan terhadap kewenangan polisi yang sangat besar.

Kedua, Koalisi mengecam sikap Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono pada saat konferensi pers pada Minggu (23/6/2024), yang menyatakan bahwa korban Afif Maulana berencana masuk ke sungai atau menceburkan diri ke sungai serta pernyataannya untuk mencari siapa pelaku yang memviralkan kasus kematian Afif Maulana.

Pernyataan perihal Afif Maulana menceburkan diri ini merupakan pernyataan yang sangat prematur karena tidak didahului proses penegakan hukum profesional berupa penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, sikap Kapolda Sumbar juga merupakan bentuk ‘code of silence’ yang menunjukkan sebuah kondisi seseorang yang memilih untuk menahan informasi yang diyakini penting, sehingga hal demikian dapat dipastikan merupakan sikap yang bertendensi melindungi pelaku dan kian berpotensi melanggengkan praktik impunitas terhadap aparat pelaku kejahatan, khususnya penyiksaan.

Terhadap pernyataan Kapolda Sumbar untuk mencari pelaku yang memviralkan kasus kematian Afif Maulana, Koalisi menilai bahwa hal tersebut merupakan sikap keliru dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang pada prinsipnya memberikan perlindungan terhadap narasumber yang pada gilirannya membungkam kebebasan pers.

Pers yang pada dasarnya memiliki fungsi informasi dan peranan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (right to know) sebagaimana termaktub dalam UU Pers nomor 40 tahun 1999, membutuhkan narasumber dalam karya jurnalistik.

Semestinya, Kapolda Sumbar menggunakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebagaimana dijamin di dalam UU Pers.

Di sisi lain, semestinya langkah yang diambil Kapolda adalah mengusut tuntas kasus dan mencari pelaku penyiksaan, bukan justru memburu pihak yang menyampaikan informasi.

Ketiga, kasus ini membuktikan bahwa praktik-praktik penyiksaan, tindakan keji, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat manusia telah berurat-berakar (melembaga) dalam tubuh Polri.

Dalam laporan situasi praktik penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia di Indonesia periode Juni 2023-Mei 2024 yang disusun oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), setidaknya terdapat 60 peristiwa penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di Indonesia.

Dalam berbagai peristiwa tersebut, Kepolisian tercatat sebagai aktor dominan pelaku penyiksaan dengan 40 peristiwa. Berbasis temuan YLBHI-LBH Jakarta, setidaknya sepanjang 2013-2022 terdapat 80 korban penyiksaan oleh anggota polisi, 25 orang di antaranya merupakan korban salah tangkap atau salah hukum dan enam orang anak berkonflik dengan hukum (ABH). Dari temuan tersebut semua aktor atau pelakunya adalah anggota polisi.

Berdasarkan dokumentasi LBH Masyarakat yang lakukan di tiga Rumah Tahanan (Rutan) wilayah DKI Jakarta dalam periode Januari-Mei 2024, terdapat 35. Rincinya, tiga orang perempuan dan 32 orang laki-laki dari total 204 tahanan yang mengaku mendapat penyiksaan.

Sebanyak 15 dari 35 tahanan yang mengaku mengalami penyiksaan diduga terlibat dalam kasus narkotika, dan 20 sisanya diduga melakukan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Adapun peristiwa penyiksaan tersebut terjadi dalam tahap pemeriksaan di kepolisian.

Keempat, kasus ini merupakan dampak langsung dari gagalnya reformasi kepolisian pascareformasi. Sejak runtuhnya rezim otoritarian orde baru, reformasi kepolisian adalah salah satu bagian dari ikhtiar penguatan demokrasi dan hak asasi manusia sejak dimulainya pemisahan peran dan kelembagaan antara Polri dan TNI melalui TAP MPR Nomor VI/MPR/2020.

Saat itu, Polri didorong menjadi polisi sipil yang profesional dan menjunjung tinggi nilai dan prinsip-prinsip HAM.

Lebih dari 20 tahun setelah pemisahan tersebut, agenda reformasi kepolisian mengalami kegagalan total. Hingga kini, tidak terdapat kemajuan yang signifikan bagi reformasi kepolisian.

Alih-alih berubah dan mendorong pengarusutamaan demiliterisasi dan polisi sipil yang humanis dan profesional, kepolisian masih mempertahankan watak kekerasan yang tidak jauh berbeda saat masih berada dalam tubuh ABRI.

Polri masih rentan digunakan sebagai instrumen kekerasan dan penegak kepentingan kekuasaan ketimbang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ironisnya hal tersebut dibungkus modus penegakan hukum maupun dalih menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kelima, Kasus penyiksaan dan dugaan pembunuhan terhadap Afif Maulana kian membuktikan bahwa pembatasan kewenangan dan penguatan pengawasan kepolisian harus segera dilakukan. Dengan demikian pembahasan dan rencana pengesahan RUU Polri harus segera dihentikan DPR RI dan Pemerintah.

Revisi UU Polri secara nyata telah mengabaikan perbaikan fundamental bagi institusi Polri, menegasikan perbaikan substansial mekanisme pengawasan (oversight mechanism), serta tidak memiliki perspektif bagi penguatan HAM sama sekali.

RUU Polri justru memberikan kekuasaan secara serampangan dan kewenangan berlebih (excessive) kepada Polri sehingga pada gilirannya menempatkan Polri sebagai institusi superbody.

RUU Polri juga akan dipastikan akan melanggenggkan praktik impunitas terhadap polisi pelanggar hukum dan pelaku kejahatan sehingga tidak menimbulkan efek jera (deterrent effect).

Tidak kalah mengkhawatirkan, RUU ini juga amat potensial menjadikan Polri sebagai alat politik (police being as political tool) guna memfasilitasi kejahatan kekuasaan, memberikan ancaman serius bagi kebebasan sipil, hingga dapat bertransformasi sebagai alat kekerasan yang menciptakan ketakutan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan.

Keenam, Pemerintah dan DPR RI perlu segera meratifikasi Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment dan segera merevisi atau mengubah KUHAP, secara khusus terkait mekanisme kontrol dan pengujian atas kewenangan aparat penegak hukum, serta pemulihan bagi korban tindakan penyiksaan.

Sebab, langkah pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan tidak disertai dengan pembentukan regulasi yang mengatur lebih rigid di level nasional. Bahkan, sampai saat ini Indonesia belum juga meratifikasi Protokol Opsional dari Konvensi Anti Penyiksaan yang pada gilirannya menunjukkan sikap abai dan kompromis pemerintah terhadap tindakan penyiksaan itu sendiri.

Di sisi lain, butuh lebih dari 20 tahun untuk mengakomodir tindakan penyiksaan sebagai tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). (rdr)